Artículo de revisión

Choque cardiogénico: Estrategias de manejo basadas en evidencia y su impacto en la supervivencia

Cardiogenic shock: Evidence-based management strategies and their impact on survival

Kerly Yuliana Apolo Loayza 1* https://orcid.org/0009-0008-2534-2134

Alex Mauricio Medina Aldaz 1 https://orcid.org/0009-0003-5718-2407

Kevin René Lara Quinatoa 1 https://orcid.org/0009-0005-6904-0638

1 Universidad Regional Autónoma de Los Andes, Ambato. Ecuador.

*Autor para la correspondencia: ua.kerlyap94@uniandes.edu.ec

RESUMEN

El choque cardiogénico es uno de los trastornos más severos del infarto agudo de miocardio y uno de los factores de mortalidad más significativos en pacientes en estado crítico. Se distingue por la falta de capacidad del corazón para bombear sangre eficazmente, lo que puede provocar una disfunción multiorgánica y un resultado fatal si no se trata de manera oportuna. La detección precoz y la gestión basada en pruebas son esenciales para incrementar la supervivencia de los pacientes impactados. El objetivo de esta investigación es exponer el estado actual del diagnóstico y tratamiento del shock cardiogénico. Este análisis examina las tácticas actuales en la gestión del choque cardiogénico y su efecto en la supervivencia, tomando en cuenta tanto métodos farmacológicos como intervencionistas. Se realizó un análisis sistemático de la bibliografía en bases de datos científicas, que incluyó investigaciones recientes sobre biomarcadores predictivos, tratamientos con medicamentos y la utilización de aparatos de asistencia ventricular. Adicionalmente, se examinaron directrices clínicas y protocolos de tratamiento para establecer las prácticas más adecuadas en el cuidado de estos pacientes. Los hallazgos subrayan la relevancia de una intervención inmediata y personalizada, fundamentada en la aplicación de inotrópicos, vasopresores, aparatos de soporte mecánico del corazón y revascularización a tiempo. Se deduce que el uso de tácticas respaldadas por evidencia incrementa de manera significativa la tasa de supervivencia y la calidad de vida de los pacientes con infarto cardíaco. No obstante, la importancia de nuevos estudios sobre biomarcadores y progresos tecnológicos es importante en esta condición crítica.

Palabras clave: choque cardiogénico, manejo basado en evidencia, supervivencia en cuidados críticos, soporte circulatorio mecánico, biomarcadores pronósticos

ABSTRACT

Cardiogenic shock is one of the most severe disorders of acute myocardial infarction and one of the most significant mortality factors in critically ill patients. It is characterized by the heart's inability to pump blood efficiently, which can lead to multiple organ failure and death if not treated promptly. Early detection and evidence-based management are essential to increase the survival of affected patients. The objective of this research is to expose the actual state of diagnosis and treatment of cardiogenic shock. This analysis examines current approaches to managing cardiogenic shock and their impact on survival, considering both pharmacological and interventional approaches. A systematic review of scientific databases was conducted, including recent research on predictive biomarkers, drug therapies, and the use of ventricular assist devices. Additionally, clinical guidelines and treatment protocols were reviewed to establish best practices for the care of these patients.

The findings underscore the importance of immediate and personalized intervention, based on the use of inotropes, vasopressors, mechanical cardiac support devices, and timely revascularization. It is clear that the use of evidence-based tactics significantly increases the survival rate and quality of life of patients with heart attack. However, the importance of new biomarker studies and technological advances remains vital to improving the management of this critical condition.

Keywords: cardiogenic shock, evidence-based management, critical care survival, mechanical circulatory support, prognostic biomarkers

Recibido: 22/05/2025.

Aprobado: 25/08/2025.

Editor: Yasnay Jorge Saínz.

Aprobado por: Silvio Emilio Niño Escofet.

Introducción

El choque cardiogénico es un estado fisiopatológico que representa una complicación crítica y mortal, surge en el contexto de las enfermedades cardiovasculares, en especial, aquellas de origen isquémico, la que desencadena una disminución significativa y generalizada en la perfusión tisular. Esta complicación surge cuando el corazón es incapaz de mantener un adecuado gasto cardíaco para satisfacer las demandas metabólicas del organismo, por lo que lleva a una insuficiente perfusión de los órganos vitales, como principal causa es el síndrome coronario agudo que deja como consecuencia una disfunción ventricular izquierda. Afortunadamente, gracias a una mayor atención en la prevención cardiovascular y mejoras en las técnicas endovasculares, se ha observado una reducción en su aparición y en los desenlaces fatales asociados.(1)

A pesar de que una parte considerable de los pacientes en shock presenta hipotensión arterial, existe un subgrupo descrito como "shock críptico", en el cual se observan signos de hipoperfusión tisular con rangos de presión arterial normales. Esta distinción entre perfiles de shock séptico, clásico y críptico refuerza la importancia de la evaluación del lactato como marcador de gravedad, ya que pacientes normotensos con lactato elevado presentan una mayor mortalidad.(2)

El shock cardiogénico se manifiesta por la falla de la bomba cardíaca y se caracteriza por la disminución marcada de la presión arterial sistólica y/o diastólica, acompañada de síntomas generales como astenia, adinamia y específicos según la etiología subyacente, como arritmias o soplos cardíacos. El infarto agudo de miocardio (IAM) se erige como una de las causas principales de esta condición, con una tasa de mortalidad elevada y la predisposición a una insuficiencia orgánica multisistémica, en los primeros 30 días de la afectación cardíaca.(3)

A pesar de los avances en los enfoques terapéuticos, incluyendo la optimización de los tiempos de reperfusión miocárdica en el IAM, el choque cardiogénico continúa siendo una complicación con una elevada morbimortalidad, lo cual subraya la urgencia de estrategias más efectivas. En este sentido, se propone una nueva clasificación de shock cardiogénico, al enfatizar la necesidad de una identificación temprana y una evaluación continua del paciente tras la presentación de un IAM, por tanto, evidencia la importancia de intervenciones rápidas y precisas. (3)

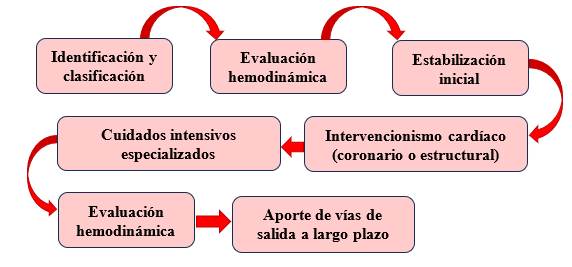

El manejo de esta compilación crítica implica una compleja secuencia de fases, desde la identificación y clasificación hasta la estabilización inicial, el intervencionismo cardíaco en situaciones críticas, la indicación de asistencia circulatoria en shock refractario y la atención intensiva especializada enfocada en el soporte multiorgánico. La colaboración entre sociedades científicas ha sido fundamental para establecer pautas multidisciplinarias que permitan una atención rápida y precisa, enfocada en protocolos de emergencia para mejorar los resultados clínicos.(1) El objetivo de esta investigación consiste en exponer el estado actual del diagnóstico y tratamiento del shock cardiogénico.

Método

Se llevó a cabo una investigación de tipo cualitativa, basada en el método empírico del análisis de documentos. Para ello se emplearon bases de datos médicas, como PubMed, MEDLINE, EMBASE y la Biblioteca Cochrane. Los términos de búsqueda específicos relacionados con el manejo actual de choque cardiogénico, se consideraron artículos publicados en español, inglés y otros idiomas pertinentes. Se incluyeron estudios que abordaran el uso de la nutrición parenteral en pacientes con pancreatitis aguda. Para ello se trazó como estrategia de búsqueda:

Búsqueda de literatura:

Bases de datos: Se realizó una búsqueda exhaustiva en bases de datos médicas clave que incluyó PubMed, MEDLINE, EMBASE y la Biblioteca Cochrane. Estas bases de datos proporcionan acceso a una amplia gama de literatura médica y ensayos clínicos relevantes.

Términos de búsqueda: Se definieron términos de búsqueda específicos relacionados con la pancreatitis aguda y la nutrición parenteral, se incluyeron variaciones de "choque cardiogénico", "clasificación de shock", "tratamiento actual del choque cardiogénico", "nuevas guías para el manejo de choque cardiogénico", entre otros.

Operadores booleanos y filtros: Se utilizaron operadores booleanos (AND, OR) para combinar los términos de búsqueda de manera efectiva. Se aplicaron filtros para limitar la búsqueda a estudios relevantes, como ensayos clínicos, revisiones sistemáticas y estudios observacionales. Además, se consideró el idioma de publicación (español, inglés u otros idiomas pertinentes).

Selección de estudios:

Criterios de inclusión: Se incluyeron estudios que abordaran el manejo clínico y actualizaciones en el manejo de pacientes con choque cardiogénico. Se consideraron ensayos clínicos, revisiones sistemáticas y estudios observacionales. Asimismo, se seleccionaron estudios publicados en español, inglés y otros idiomas pertinentes.

Criterios de exclusión: Se excluyeron estudios que no cumplieran con los criterios de inclusión o que no estuvieran disponibles en texto completo.

Selección de estudios: Dos revisores llevaron a cabo la selección de estudios de forma independiente. Se revisaron los títulos y resúmenes de los estudios identificados en la búsqueda inicial. Los criterios de inclusión se aplicaron para determinar la relevancia de cada estudio. Las discrepancias se resolvieron mediante consenso o consulta con un tercer revisor.

Extracción y análisis de datos:

Extracción de datos: Se extrajo información clave de los estudios pertinentes, se incluyeron las nuevas guías de manejo clínico de pacientes con choque cardiogénico, los resultados clínicos y los métodos de evaluación.

Evaluación de la calidad de los estudios:

Calidad metodológica: Para la evaluación de la calidad metodológica de los estudios se utilizaron herramientas específicas, como la escala de Newcastle-Ottawa o la escala de Jadad, en dependencia del tipo de estudio. Se asignaron puntuaciones de acuerdo con criterios predefinidos.

Síntesis y presentación de resultados:

Síntesis de resultados: Se realizó una síntesis en los resultados de los estudios incluidos, por tanto se destacaron las nuevas guías de manejo clínico en shock cardiogénico. Los resultados se presentaron de manera clara y organizada.

Limitaciones:

Limitaciones del estudio: Se identificaron y discutieron las limitaciones de esta revisión bibliográfica, como posibles sesgos en la selección de estudios, la falta de acceso a ciertas fuentes y las restricciones en la búsqueda de idiomas.

Consideraciones éticas: Se siguió un enfoque ético en la recopilación y presentación de los datos, se incluyeron la correcta citación de las fuentes y la evitación del plagio.

Esta metodología garantiza una revisión bibliográfica rigurosa y sistemática sobre el uso de las nuevas guías de manejo clínico, basado en diagnóstico y tratamiento en choque cardiogénico, con base en la evidencia científica disponible en la literatura médica.

Desarrollo

Definición

El shock cardiogénico se manifiesta como una condición crítica, donde el corazón no puede mantener un flujo sanguíneo adecuado para satisfacer las demandas metabólicas del cuerpo. Esta situación puede surgir debido a diversas afecciones que afectan la función cardíaca, el sistema de conducción, las válvulas, o el pericardio, ya sea individualmente o en combinación. (4)

En términos más precisos, se define como un estado en el cual el gasto cardíaco es insuficiente para oxigenar los tejidos, lo cual lleva a signos de hipoperfusión tisular a pesar de un volumen intravascular aparentemente adecuado. A su vez, destaca síntomas como hipotensión severa, disminución de la conciencia, signos de hipoperfusión tisular y síntomas relacionados con la disfunción cardíaca como arritmias o soplos cardíacos.

El manejo del shock cardiogénico es complejo y requiere una atención médica inmediata luego de identificar la inestabilidad cardiohemodinámica aguda. (5)

Etiología

Entre las causas principales del choque cardiogénico se encuentran dos grupos cardinales, tanto las causas isquémicas como no isquémicas, en cuanto al primer grupo, se considera como principal causa al IAM con elevación del segmento ST, se presenta entre un 7 a 9 %, a diferencia del IAM sin elevación del segmento ST el cual solo oscila en el 2,5 %. En este tipo de casos con presencia de etiología isquémica, es necesario realizar la exclusión de otras causas de choque como es la ruptura septal, de la pared libre o también de los músculos papilares. Como apartado necesario, resulta fundamental destacar una subdivisión al hablar del IAM como causa del CC, esto se debe a que puede dividirse en cuanto a la fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI), aquí existen causas agudas y crónicas de choque cardiogénico cuando la función sistólica está conservada. Entre las causas agudas se destaca al taponamiento cardíaco masivo, tromboembolismo pulmonar masivo, insuficiencia aguda severa y el infarto del ventrículo derecho y como causas crónicas está la insuficiencia cardíaca diastólica en fase avanzada, pericarditis constrictiva y la estenosis crítica de la válvula mitral. (4,6)

Es importante destacar lo siguiente, todo tipo de patología que afecte a la función contráctil del miocardio está considerada como causa de choque cardiogénico, y es aquí en donde entra el segundo grupo, es decir, causas no isquémicas, en el cual también se observa una subdivisión, en la que hallamos a: la disfunción ventricular, como por ejemplo en la miocarditis aguda; las valvulopatías, como en la estenosis o en la regurgitación; ocasiones en las cuales existe una obstrucción del flujo sanguíneo como sucede en la miocardiopatía hipertrófica; tipos de arritmias y finalmente causas farmacológicas. (7)

Fisiopatología

Independientemente de la etiología que presente el shock cardiogénico, ya sea isquémica o no isquémica, se generara un daño a nivel del músculo cardíaco, que afecta directamente a su capacidad de contracción. Lo que causa a su vez la formación de un descenso en espiral en la fisiología cardíaca, empezando con un gasto cardíaco disminuido por la pérdida de contractibilidad, presión arterial disminuida y una alteración en la perfusión de las arterias coronarias, todo esto desemboca en un fenómeno que disminuye aún más la contractibilidad y el gasto cardíaco del paciente. Hay que tener en cuenta que el deterioro progresivo de la función cardíaca va a producir una disfunción en la etapa diastólica (aumento de la presión tele diastólica ventricular) y una alteración de las presiones en la vasculatura venosa pulmonar; todo esto pudiendo llevar a complicaciones como la congestión pulmonar y edema.

Se puede decir que el CHC, va a estar originado a partir de alteraciones del sistema circulatorio además de la disfunción originada en el ventrículo izquierdo, ya que tras originarse la afectación en el correcto funcionamiento del ventrículo a causa de las diferentes etiologías, va a producirse un efecto compensatorio de elevación de las resistencias vasculares sistémicas, que se elevan tratando de mejorar la perfusión sanguínea a los tejidos irrigados por las arterias coronarias y de las regiones periféricas, todo esto va a causar un aumento de la poscarga. El agotamiento que presentan los tejidos, las paredes rígidas, el aturdimiento del músculo cardíaco y la pérdida de elasticidad cardíaca ventricular, causa el deterioro progresivo de un corazón afectado por un proceso de isquemia u otras causas. (8,9)

El shock producido por la falta de perfusión sanguínea a nivel de todos los tejidos corporales inducirá la liberación de sustancias proinflamatorias como las catecolaminas, NTF, interleucinas, entre otras; las cuales producirán un incremento en la capacidad contráctil del corazón y de los vasos y desemboca en un incremento exponencial del uso de oxígeno, lo cual afecta aún más la capacidad funcional del corazón y origina un estado de proarritmias y miocardio tóxico. Finalmente desemboca en una respuesta a nivel celular, debido a que la disminución en la gradiente de presión de O2 en la sangre arterial (100mmHg) / mitocondria (< 1mmHg), limita el metabolismo aeróbico del miocardio alterando todo el funcionamiento intraplasmático con compromiso de la capacidad funcional de las mitocondrias y los procesos de generación de ATP y la fosforilación oxidativa, explicando el gran nivel de afectación y daño que presentan los miocardiocitos. (1,5)

Según la etiología, las características de estos procesos fisiopatogénicos puede presentar alguna alteración o variación, que causan en estos distintos fenotipos de la enfermedad se pueda presentar una alteración de la RVS, explicada anteriormente, induciría a una inflamación mediada por distintas sustancias y además desemboca en la respuesta inflamatoria sistémica, pero con una RVS normal o casi dentro de los límites normales, debido a la liberación del óxido nítrico; sin embargo este suceso es poco probable y no se observa con mucha regularidad.

Clasificación

La clasificación del choque cardiogénico basado en su severidad consideraba solamente los criterios básicos en cuanto a la presión arterial y la hipoperfusión, sin embargo, en el consenso realizado por la Sociedad para Angiografía Cardiovascular e Intervenciones (SCAI) en el año de 2019, se actualizó a la misma, así es que, ahora también es considerado el compromiso clínico, bioquímico y hemodinámico. Con este hallazgo se ha conseguido diferenciar con mayor facilidad a los perfiles 1-2 que anteriormente podrían haber sido considerados como los mismos. (Tabla 1)

|

Figura 1. Clasificación del Choque Cardiogénico

Nota: Descripción de la pirámide en la tabla 1

Tabla 1. Clasificación del Choque Cardiogénico

|

ETAPA |

EXAMEN FÍSICO |

BIOMARCADORES |

HEMODINÁMICA |

|

E |

§ Colapso cardiovascular § Ha recibido terapia eléctrica

|

§ pH: 7,2 § Lactato: 5 |

§ No hay TAS sin resucitación § AESP-FV/TVSP § Hipotensión a soporte máximo

|

|

D |

§ Etapa C en deterioro |

§ Etapa C en deterioro |

§ Etapa C + múltiples presores § Soporte circulatorio temporal

|

|

C

|

§ Piel moteada y fría, edemas. § Killip 3-4 § Soporte ventilatorio § Estado mental alterado § Gasto urinario de 30 ml/hora

|

§ Lactato: 2 § BNP: Elevado § Creatinina aumentada al doble de la basal § Disfunción hepática |

§ TAS: 90 mmHg § TAM: 60 mmHg § Necesidad de vasopresores § Índice cardíaco: <2,2 § Índice de poder cardíaco: 0,6 Wl |

|

B |

§ Pulso venoso yugular elevado No hipoperfusión periférica |

§ Lactato normal § BPN elevado Función renal alterada |

§ TAS 90 mmHg § TAM: 60 mmHg § Índice cardiaco: >2,2 L/min/m2 § FC: 100 lpm

|

|

A |

Examen normal |

§ Lactato normal Función renal normal |

§ TA normal § Índice cardíaco > 2,5 l/min/m2 § PVC 10 mmHg

|

Diagnóstico

Las manifestaciones clínicas son diversas, posee como principales a los signos y síntomas de congestión vascular y de hipoperfusión, por ellos la presentación clínica puede ser variada, asimismo origina errores diagnósticos y terapéuticos en alrededor del 33 % de los casos.

Evaluación diagnóstica

Examen físico: mediante esta evaluación del paciente se pueden obtener dos entidades importantes: la congestión venosa periférica y/o central y los signos de hipoperfusión. (10)

Ecocardiograma: se debe realizar lo más rápido posible con énfasis en la valoración de la función ventricular derecha e izquierda, presencia de estenosis o insuficiencia valvular, alteraciones mecánicas, trombos intracardíacos y otros datos que demuestren la afectación cardíaca. (11)

Pruebas de laboratorio: se debe considerar solicitar enzimas cardíacas, en especial, troponinas y péptido natriurético, ya que ambas suelen estar elevadas. Además, se debe considerar la elevación de los niveles de lactato, enzimas hepáticas, creatinina y presencia de acidosis metabólica. La saturación venosa central suele estar disminuida.

Cateterismo cardíaco: se recomienda realizarlo para explorar la anatomía coronaria con el fin de determinar la lesión culpable y la extensión de la afectación. Conjuntamente, se sugiere mediar las presiones de final de diástole del ventrículo izquierdo, dado que brinda información pronóstica a corto y a largo plazo. (12)

Presentación clínica

La presentación clínica del shock cardiogénico se puede identificar a través del examen físico y permite encontrar los signos clínicos:

Hipotensión arterial: una presión arterial sistólica <90 mmHg o con una reducción del 30 % con relación al nivel basal previo.

Signos de hipoperfusión tisular: taquicardia, alteración del estado mental (somnolencia, obnubilación), mareos, piel fría, llenado capilar retardado, oliguria (<20 ml/h).

Signos de congestión vascular: disnea, ingurgitación yugular, edema, taquipnea (>30/min) o crepitantes en la auscultación pulmonar.

Consideraciones hemodinámicas: gasto cardíaco reducido con un índice cardíaco < de 2,2 L/min/m² y presión de enclavamiento pulmonar (PCP) > de 15 mmHg.

Criterios diagnósticos

En los últimos años, se ha tratado de establecer criterios diagnósticos que ayuden a identificar con mayor eficacia a pacientes en choque cardiogénico. Las guías ESC desde el 2016 establecen:

Tabla 2. Criterios Diagnósticos Choque Cardiogénico, Guías Esc

|

Presión arterial sistólica <90 mmHg con volumen adecuado y signos de hipoperfusión clínicos o de laboratorio. |

Hipoperfusión clínica: extremidades frías, oliguria, alteración del estado mental, mareo, taquicardia. |

|

Hipoperfusión en laboratorio: acidosis metabólica, niveles altos de lactato, elevación de la creatinina sérica. |

Abordaje

Primero se debe estabilizar al paciente para posteriormente encontrar la causa etiológica. Para determinar el patrón hemodinámico del shock cardiogénico se puede hacer uso del catéter de Swan-Ganz o bien de un ecocardiograma, dado que esta última opción es menos invasiva. El patrón clásico de shock cardiogénico es el siguiente y es el que se da en el 80 % de los casos:

Tabla 3. Patrón clásico de shock cardiogénico

|

Presión de pulso |

Disminuida |

|

Índice cardiaco |

Disminuida |

|

Presión venosa central |

Aumentada |

|

Presión en cuña |

Aumentada |

|

Resistencia vasculares sistémicas |

Aumentada |

|

Resistencias vasculares pulmonares |

Normal |

Los criterios de choque son una presión arterial sistólica menor a 90 o una presión arterial media menor a 65 además de signos de hipoperfusión tisular (piel fría, palidez, llenado capilar lento, etc.) Ante esto lo primero que se debe realizar es estabilizar al paciente con una correcta oxigenación y en caso de ser necesario la protección de la vía aérea.

Para estabilizar la presión arterial se pueden infundir líquidos solo si el ecocardiograma o catéter indiquen depleción de líquidos; si la mejor opción no es infundir líquido entonces se puede iniciar vasopresores como la noradrenalina, mediante una vía central con el objetivo de alcanzar una presión arterial media mayor a 65. Luego, es recomendable administrar inotrópicos como la dobutamina, el levosimendán es más recomendado en caso de taquiarritmias, infartos extensos y con antecedente de ya haber utilizado B-bloqueantes anteriormente. (1,3)

En caso de haber realizado todas las indicaciones y aun así el paciente no tiene una respuesta favorable, está indicada la utilización de un BCPA (balón de contrapulsación aórtica) que es un método de soporte circulatorio mecánico.

Cuando el paciente se encuentre estabilizado, se debe pensar en un tratamiento definitivo. Lógicamente mientras más rápido se dé un manejo adecuado al paciente mejor será el pronóstico del mismo, por lo que nació el código shock cardiogénico (SC) para así poder facilitar una atención multidisciplinar, que sea afectiva mediante el uso adecuado de recursos. Este se clasifica en los hospitales en función de su nivel de atención, incluido el personal de salud. (13)

Tabla 4. Clasificación según nivel de atención

El equipo multidisciplinario está conformado por:

· Médicos y enfermeros de urgencias hospitalarias y extrahospitalarias: tienen el primer contacto con el paciente, deciden el riesgo y abordaje inicial además de traslados a hospitales nivel 1 o 2.

· Intensivista, cardiólogo de críticos, anestesiólogo, cirujano cardiovascular y enfermería de críticos: se encargan del tratamiento, monitorización hemodinámica invasiva, decisión de asistencia circulatoria mecánica (ACM), adecuación de medidas terapéuticas, cuidados paliativos y donación.

· Cardiólogo en insuficiencia cardíaca y trasplante: tienen la función de tomar la decisión de usar ACM de larga duración, trasplante cardíaco.

· Personal quirúrgico, cirujano cardíaco y/o vascular, anestesiólogo, perfusionista y enfermeros quirúrgicos: su función es realizar el implante del ACM ya sea de corta o larga duración, el trasplante cardíaco, recambio o traslado.

Una vez conocidos estos conceptos se puede hablar del flujo de los pacientes en la red del SC. Un paciente con síndrome coronario no secundario a IAM se puede transportar a un hospital nivel 3 si el traslado hacia un hospital nivel 1 o 2 va a tardar más de 30 minutos. Un paciente con síndrome coronario debe ser trasladado a un hospital nivel 1 o 2. En caso de que se prevea asistencia de alta complejidad el paciente puede trasladarse a un hospital nivel 1. (14)

Tratamiento

El manejo durante el estado de choque cardiogénico representa una importante y compleja emergencia cardiovascular, el cual está compuesto por diferentes etapas, como son:

Figura 2. Manejo durante el estado de choque cardiogénico

El manejo inicial debería ser la estabilización del paciente a partir de la infusión de líquidos con el propósito de controlar la hipotensión e hipovolemia, a no ser que exista presencia de congestión pulmonar. Si este fuera el caso, es necesario empezar con agentes vasoactivos para conservar la presión arterial y el gasto cardíaco del paciente. Además, se puede requerir la utilización de oxígeno y protección de la vía aérea a través de intubación orotraqueal. En situaciones de inestabilidad hemodinámica, como arritmia ventricular, bloqueos, se tienen que tratar de forma convencional.

Por otro lado, el manejo de soporte se debe realizar en UCI, pero puede que no resulte efectivo si no se logra controlar la causa del choque cardiogénico. Adicionalmente, es oportuno indicar que, en el contexto de un IAM, la restauración precoz y definitiva del flujo coronario es el tratamiento insigne, y por tanto, también lo es en el choque cardiogénico.

Manejo farmacológico

El soporte médico que se realiza peri-revascularización es una estrategia útil y su uso no debe ser demeritado. De hecho, el empleo de agentes vasoactivos (vasopresores e inotrópicos), se puede utilizar como terapia puente hacia el tratamiento definitivo y como parte del soporte vital en la recuperación. No obstante, dichos fármacos poseen el inconveniente de incrementar la demanda de O2 por parte del miocardio; es por esto que, se aconseja administrar la dosis mínima necesaria, para reducir los efectos adversos. Con respecto a la norepinefrina (con acción de predominio alfa-agonista y B-1 agonista limitado), es el principal vasopresor a tener en cuenta de acuerdo con las comparaciones realizadas con la dopamina (cuyo efecto es dosis-dependiente), en donde se apreció una mortalidad considerablemente importante en pacientes con choque cardiogénico. (2,15)

Inotrópicos

Estos se utilizan como tratamiento de primera línea, ya sea con o sin vasopresores, en pacientes con infarto agudo de miocardio (IAM) y choque cardiogénico (ChC). Se hace necesario un monitoreo continuo de cómo se encuentra la perfusión global del paciente, ya sea de forma invasiva o no invasiva, para ajustar las dosis mínimas requeridas. Cuando el paciente se ha estabilizado, se debe considerar la interrupción de este tratamiento tan pronto como sea posible. (16)

Entre los agentes inotrópicos más comúnmente utilizados se encuentran la milrinona, la dobutamina y el levosimendán. Existe un debate constante sobre cuál es la mejor opción, especialmente en pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada y lógicamente también en el ChC.

Terapia definitiva

Esta debe ser dirigido a tratar la causa inicial, además de cumplir con las diferentes etiologías, dentro de la más frecuente se encuentra el IAM que ocupa hasta el 80 %, motivo por el que va a ser desarrollada esta causa.

Reperfusión: considerada como una intervención estándar en el choque cardiogénico, entre las principales opciones se puede optar por la terapia fibrinolítica, que, si bien no tiene beneficios en la mortalidad en general, puede ser una de las medidas preventivas para reducir la progresión; sin embargo, dicha medida debe emplearse en las primeras 6 horas y sin indicios de que el paciente ya haya presentado datos que hagan suponer el inicio de un choque cardiogénico.

Revascularización: es la mejor opción dentro del tratamiento, se considera el empleo de una intervención coronaria percutánea o revascularización coronaria, los cuales son métodos invasivos con una mayor tasa de eficacia que la terapia fibrinolítica para reducir la mortalidad y las tasas de infartos, el mayor inconveniente de este procedimiento es la baja disponibilidad o accesibilidad limitada. (5)

La intervención coronaria percutánea presenta diferentes beneficios en comparación con el stent que sea colocado, dado que se encuentran medicados demostraron mayor sobrevida y una menor tasa de mortalidad en comparación con los que no, al mismo tiempo, se identificó la mayor tasa de éxito tras el tratamiento de la arteria culpable en lugar del tratamiento de todas las arterias dañadas (menor carga de estrés tras intervención). (16)

El manejo de pacientes con choque cardiogénico ha avanzado significativamente en los últimos años, impulsado por mejoras en el diagnóstico temprano y en las opciones terapéuticas disponibles. A pesar de estos progresos, la mortalidad asociada con esta condición continúa alta, lo que subraya la necesidad de una mejora continua en las estrategias de manejo clínico. Esta discusión aborda los aspectos clave y las controversias actuales en el tratamiento del choque cardiogénico, con un enfoque en las áreas de diagnóstico, tratamiento farmacológico, dispositivos de asistencia circulatoria y la organización de la atención.

El diagnóstico precoz del choque cardiogénico es esencial para mejorar los resultados clínicos. La ecocardiografía se ha consolidado como una herramienta indispensable para la evaluación inicial del paciente, puesto que ha permitido la visualización en tiempo real de la función ventricular y la identificación de complicaciones mecánicas. Además, los biomarcadores como el péptido natriurético tipo B (BNP) y la troponina cardíaca son fundamentales para la identificación y estratificación del riesgo en estos pacientes. No obstante, la variabilidad en la presentación clínica y la limitación de recursos en algunos entornos pueden retrasar el diagnóstico, en consecuencia, subraya la necesidad de protocolos estandarizados y capacitación continua para el personal médico.

En cuanto a las estrategias terapéuticas, el manejo del choque cardiogénico ha incorporado el uso de dispositivos de asistencia circulatoria mecánica, como el balón de contrapulsación intraaórtica (IABP), dispositivos de asistencia ventricular (VAD) y sistemas de oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO). Los antes mencionados dispositivos han demostrado el mejoramiento de la hemodinámica y han proporcionado soporte circulatorio temporal, lo cual permitió tiempo para la recuperación miocárdica o la implementación de terapias definitivas. No obstante, la selección del dispositivo adecuado y el momento de su implementación persisten como objeto de debate, especialmente en relación con los costos, las complicaciones asociadas y la disponibilidad de recursos.

El tratamiento farmacológico se mantiene como un pilar en el manejo del choque cardiogénico. Los inotrópicos y vasopresores, como la dobutamina y la norepinefrina, se utilizan comúnmente para mejorar el gasto cardíaco y la perfusión tisular. Sin embargo, su uso prolongado puede llevar a efectos adversos, que incluyen arritmias y aumento de la demanda de oxígeno miocárdico. La optimización del tratamiento farmacológico requiere un equilibrio cuidadoso entre los beneficios hemodinámicos y los riesgos potenciales y debe personalizarse para cada paciente. Igualmente, el papel emergente de nuevos agentes farmacológicos y terapias combinadas se investiga actualmente y ofrece posibles alternativas que pronostican mejorías en los resultados clínicos.

Conclusiones

El shock cardiogénico es un síndrome grave por bajo gasto cardíaco, usualmente tras infarto, con alta mortalidad (>40 %). La revascularización inmediata es clave para mejorar la supervivencia. Si persiste el shock, se evalúa la condición hemodinámica para ajustar el tratamiento, usando noradrenalina para hipotensión e inotrópicos como dobutamina o levosimendán en casos específicos. No se recomienda dopamina ni otros fármacos menos seguros. En el tratamiento actual del shock cardiogénico no se utilizan epinefrina, vasodilatadores, inhibidores de Na+/Ca2+ ni activadores de miosina cardíaca. El manejo óptimo también incluye la monitorización hemodinámica y metabólica, así como la toma de decisiones algorítmicas para el uso temprano de dispositivos de soporte circulatorio mecánico en centros especializados. Todo esto forma parte de un enfoque integral y multidisciplinario que busca evitar la insuficiencia multiorgánica y mejorar el pronóstico.

Referencias bibliográficas

1. Garnica Camacho CE, Rivero Sigarroa E, Domínguez Cherit G. Choque cardiogénico: de la definición al abordaje. Med Crít (Col Mex Med Crít ).2019[citado 12/05/2024] ; 33(5):251-258.Disponible en: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2448-89092019000500251

2. Ortega Paredes MG, Montenegro Villavicencio MJ, Vera Cedeño LA, Guadamud Silva FJ. Shock cardiogénico. Diagnóstico y clasificación. ReciaMuc.2023 [citado 12/11/2024];7(1):865-872. Available from: https://reciamuc.com/index.php/RECIAMUC/article/view/1073

3. Martin Villen L, Martínez Sellés M, Díaz JF, Zapata L. Código shock cardiogénico 2023, hacia una organización multidisciplinaria de calidad. Med Intensiva.2023 [citado 12/05/2025];47(7):406-410. Disponible en: https://medintensiva.org/es-codigo-shock-cardiogenico-2023-hacia-articulo-S0210569123000785

4. Duarte Arguello JE, García Arias MR, Alvarado Alvarado JA. Anomalía del origen de las arterias coronarias, ¿puede llevar a un choque cardiogénico? Arch Cardiol Méx. 2023 [citado 12/08/2024];93(3):376-379. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-99402023000300376&lng=es.

5. Zamarrón López EI , Ramírez Gutiérrez AE, Pérez Nieto OR, Villa Cortés P ,Guerrero Guitiérrez MA, Silvia Uribe Moya. Abordaje contemporáneo del choque cardiogénico. Rev Chilena Anestesia. 2021[citado 05/08/2024];50(6). Disponible en: https://revistachilenadeanestesia.cl/revchilanestv5001101033/

6. Thiele H, Ohman EM, de Waha Thiele S, Zeymer U, Desch S.Management of cardiogenic shock complicating myocardial infarction: an update 2019.Eur Heart J. 2019 [citado 05/08/2024];40(32):2671-2683. Disponible en: https://academic.oup.com/eurheartj/article-abstract/40/32/2671/5528526?redirectedFrom=fulltext&login=true

7. van Diepen S, Katz JN, Albert NM, Henry TD, Jacobs AK, Kapur NK. Contemporary management of cardiogenic shock: a scientific statement from the American Heart Association. Circulation. 2017 [citado 08/05/2025];136(16).e232-e268.Disponible en: 10.1161/CIR.0000000000000525

8. Baran DA, Grines CL, Bailey S, Burkhoff D, Hall SA, Henry TD. SCAI clinical expert consensus statement on the classification of cardiogenic shock: This document was endorsed by the American College of Cardiology (ACC), the American Heart Association (AHA), the Society of Critical Care Medicine (SCCM), and the Society of Thoracic Surgeons (STS) in April 2019. Catheter Cardiovasc Interv. 2019[citado 08/09/2025];94(1):29-37.

9. Harjola VP, Lassus J, Sionis A, Køber L, Tarvasmäki T, Spinar J. Clinical picture and risk prediction of short-term mortality in cardiogenic shock. Eur J Heart Fail. 2015 [citado 05/08/2024];17(5). Disponible en: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ejhf.260

10. Ponikowski P, Voors AA, Anker SD, Bueno H, Cleland JGF, Coats AJS.2016 ESC guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure: the Task Force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European Society of Cardiology (ESC) developed with the special contribution of the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. Eur Heart J. 2016 [citado 05/08/2024];37(27):2129-2200. Disponible en: https://academic.oup.com/eurheartj/article/37/27/2129/1748921?login=true

11. Ouweneel DM, Eriksen E, Sjauw KD, van Dongen IM,Hirsch A, Packer EJS. Percutaneous mechanical circulatory support versus intra-aortic balloon pump in cardiogenic shock after acute myocardial infarction. J Am Coll Cardiol. 2017 [citado 08/08/2024];69(3):278-287. Disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0735109716367675?via%3Dihub

12. Aissaoui N, Puymirat E, Tabone X, Charbonnier B, Schiele F, Lefèvre T, et al. Improved outcome of cardiogenic shock at the acute stage of myocardial infarction: a report from the USIK 1995, USIC 2000, and FAST-MI French nationwide registries. Eur Heart J. 2012 [citado 08/08/2024]; 33(20):2535-2543.Disponible en: https://academic.oup.com/eurheartj/article-abstract/33/20/2535/449310?redirectedFrom=fulltext&login=true

13. Stretch R, Sauer CM, Yuh DD, Bonde P. National trends in the utilization of short-term mechanical circulatory support: incidence, outcomes, and cost analysis. J Am Coll Cardiol. 2014 [citado 05/08/2024];64(14):1407-1415. Disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0735109714056514?via%3Dihub

14. Aissaoui N, Puymirat E, Delmas C, Ortuno S, Durand E, Bataille V.Trends in cardiogenic shock complicating acute myocardial infarction. Eur J Heart Fail. 2020 [citado 05/08/2024];22(4):664-672. Disponible en: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ejhf.1750

15. McDonagh TA, Metra M, Adamo M, Gardner RS , Baumbach A, Böhm M.2023 Focused Update of the 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure.2023[citado 09/07/2024]; 44(37):3627-3639.Disponible en: https://academic.oup.com/eurheartj/article/44/37/3627/7246292?login=true

16. Thiele H, Ohman EM, de Waha-Thiele S, Zeymer U , Desch S. Management of cardiogenic shock complicating myocardial infarction: an update 2019. Eur Heart J. 2019[citado 03/09/2024];40(32):2671-2683.Disponible en: https://academic.oup.com/eurheartj/article-abstract/40/32/2671/5528526?redirectedFrom=fulltext&login=true

Declaración de conflicto de intereses

Los autores no declaran conflicto de intereses

Financiamiento

Esta investigación no contó con financiamiento

Contribución de autoría

Los autores participaron en igual medida en la curación de datos, análisis formal, investigación, metodología, administración del proyecto, recursos, software, supervisión, validación, visualización, redacción – borrador original y redacción – revisión y edición.

![]() Los artículos de la Revista Correo Científico Médico

perteneciente a la Universidad de Ciencias Médicas de Holguín se comparten bajo

los términos de la Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional

Email: publicaciones@infomed.sld.cu

Los artículos de la Revista Correo Científico Médico

perteneciente a la Universidad de Ciencias Médicas de Holguín se comparten bajo

los términos de la Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional

Email: publicaciones@infomed.sld.cu