Artículo original

Efectividad del Programa de Hábitos Alimenticios en los Centros de Desarrollo Infantil del Cantón Ambato

Effectiveness of the Nutritional Habits Program in the Child Development Centers of Canton Ambato

Aníbal Fernando Franco Pérez 1 * https://orcid.org/0000-0002-5958-1618

Jennifer Vanessa Guerra Valle 1 https://orcid.org/0009-0006-3485-1972

Adriano Israel Tello Velasteguí 1 https://orcid.org/0009-0004-1706-6177

Lilian Jacqueline Estrada Velasco 1 https://orcid.org/0009-0000-6439-9872

1 Universidad Regional Autónoma de Los Andes, Ambato. Ecuador.

*Autor para la correspondencia. Correo electrónico: us.aníbalfranco@uniandes.edu.ec

RESUMEN

Los patrones de alimentación durante la temprana infancia son afectados por creencias, costumbres culturales y rituales familiares, y juegan un papel crucial en el desarrollo, evolución y prevención de enfermedades en niños de menos de tres años. El presente estudio examina el efecto nutricional y conductual del programa de fortalecimiento de hábitos alimenticios implementado en los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) del Cantón Ambato. El objetivo de la investigación consistió en evaluar la implementación del Programa de Hábitos Alimenticios en los Centros de Desarrollo Infantil del Cantón Ambato. Se utilizó un enfoque mixto, de naturaleza descriptiva y longitudinal, a través de cuestionarios, entrevistas y observación. Se aplicaron tácticas de educación nutricional mediante conferencias teórico-prácticas. Se evidenció desconocimiento sobre el consumo adecuado de agua y falta de comprensión de la cadena alimenticia, que incluyó aspectos esenciales como las temperaturas de cocción seguras, lo que puede llevar a costumbres incorrectas y prácticas antihigiénicas en la nutrición infantil. Los resultados de esta investigación mostraron la necesidad de potenciar la educación nutricional, tanto en el hogar como en los contextos de cuidado infantil y así fomentar hábitos alimenticios sanos y sostenibles que favorezcan el bienestar y crecimiento óptimo de los niños.

Palabras clave: nutrición infantil, hábitos alimentarios, educación nutricional

ABSTRACT

Early childhood eating patterns are affected by beliefs, cultural customs, and family rituals, and play a crucial role in the development, progression, and prevention of disease in children under three years of age. In this context, this study examines the nutritional and behavioral effects of the dietary habits strengthening program implemented at the Child Development Centers (CDI) in Ambato Canton. The objective of the research was to evaluate the implementation of the Nutritional Habits Program in the Child Development Centers of Canton Ambato. The research was conducted using a combined qualitative and quantitative approach, descriptive and longitudinal, using methods such as questionnaires, interviews, and observation. Nutritional education tactics were applied through theoretical and practical lectures, which led to significant progress in parents' knowledge at the end of the intervention.

The findings revealed a lack of knowledge about proper water consumption and a lack of understanding of the food chain. This includes essential aspects such as safe cooking temperatures, which can lead to poor habits and unhygienic practices in child nutrition. The results of this research emphasize the need to strengthen nutrition education, both at home and in childcare settings, to foster healthy and sustainable eating habits that promote children's well-being and optimal growth.

Keywords: child nutrition, eating habits, nutrition education

Recibido: 21/05/2025.

Aprobado: 25/06/2025.

Editor: Yasnay Jorge Saínz.

Aprobado por: Silvio Emilio Niño Escofet.

Introducción

A nivel internacional, en los últimos años existe un creciente interés en promover una alimentación saludable y sostenible en los niños desde edades tempranas. La Organización Mundial de la Salud (OMS 2019) ha publicado “Directrices sobre alimentación infantil”, donde se enfatiza la importancia de una dieta balanceada y la promoción de hábitos alimenticios saludables. (1)La mayoría de los programas de alimentación escolar se implementan en países de ingresos bajos y medianos bajos. En el África subsahariana y Asia meridional se concentran la mayor proporción de niños que reciben comidas en las escuelas. (1)

La pandemia de COVID-19 provocó el cierre temporal de escuelas y la interrupción de los programas de alimentación escolar, lo que resalta la importancia crítica de estos programas para la seguridad alimentaria infantil. Se requiere una mayor inversión y compromiso político para ampliar la cobertura de los programas escolares, mejorar la calidad y variedad de las comidas e integrar la educación nutricional. A nivel internacional se evidencia altos índices de desnutrición crónica y anemia en niños menores de 5 años. El limitado acceso a alimentos frescos y nutritivos en zonas urbanas y rurales pobres afecta significativamente en países de Latinoamérica y el Caribe. (2)

En Ecuador, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018, expone que la desnutrición crónica afectaba al 25,2 % de los niños menores de 5 años a nivel nacional. La prevalencia de anemia en niños menores de 5 años fue de 25,5 % en 2018 y se ha comprobado que esta afecta el desarrollo cognitivo infantil. A nivel nacional, se realizó un estudio sobre una “Propuesta para la creación de una empresa de servicio a domicilio de menús nutricionales y personalizados para niños de tres a cinco años de la ciudad de Guayaquil”, donde se manifestaba que a través de una amplia gama de alimentos nutritivos como frutas, verduras, legumbres, carnes magras y lácteos bajos en grasa y además del establecimiento de horarios fijos para comer, se mostraba la importancia de una alimentación saludable y balanceada en una etapa crucial para su desarrollo infantil. (3)

La alimentación infantil se relaciona directamente con varios lineamientos de desarrollo del país, especialmente en el ámbito de salud, nutrición y bienestar integral: El Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025, en su Eje 1, establece el objetivo de “Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas”. (4) Una adecuada nutrición en la primera infancia es clave para el desarrollo cognitivo y físico de los niños. En base a datos proyectados, se manifiesta que 23 de cada 100 niños y niñas menores de 5 años son diagnosticados con desnutrición crónica, para lo cual estas instituciones aportan en esta tarea tanto con educación inicial como también con la alimentación nutritiva. (5)

En la provincia de Tungurahua se desarrolló un plan piloto a fin de combatir la desnutrición, con el apoyo de la empresa pública y privada fue posible beneficiar a 300 niños, previamente seleccionados, de siete parroquias rurales. Inicialmente Tungurahua presentaba un 41,3 % de desnutrición crónica, en la actualidad registra un 29,41 %, cifra que representa que la alimentación de un niño es primordial para su desarrollo y crecimiento sano. Los primeros años de vida son cruciales para un óptimo desarrollo físico y cognitivo y una alimentación balanceada y saludable es primordial en ello. (6)

En esta misma línea, a través de un análisis de los resultados del programa aplicado para fortalecimiento de los hábitos alimenticios en los CDI del cantón Ambato, se busca educar a quienes están involucrados en la alimentación de los infantes, al incluir la importancia de una dieta variada y de calidad. En consecuencia, se pretende brindar conocimientos, herramientas y motivación para implementar menús nutritivos en los CDI, lo cual contribuye a garantizar un correcto desarrollo infantil a través de una nutrición adecuada, y promover buenos hábitos alimenticios desde pequeños, de esta manera se cimienta su bienestar presente y futuro. También, el Plan de Desarrollo Cantonal de Ambato 2020-2023, en su eje social, busca garantizar el buen vivir rural y urbano con acceso a servicios culturales, deportivos y de recreación. (7)

La alimentación de calidad es parte integral del buen vivir desde la niñez. Bajo esa perspectiva, en la provincia de Tungurahua, los niveles de desnutrición están en un promedio nacional. Según datos del INEC, en 2022 en un 26,9 % de los niños, de entre 4 a 10 años en esta provincia se encuentran en esta condición. (8)

La presente investigación tiene como objetivo evaluar la implementación del Programa de Hábitos Alimenticios en los Centros de Desarrollo Infantil del Cantón Ambato.

Método

El presente estudio se basó en los lineamientos de Sampieri, del tipo descriptivo con enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo). La población objeto de estudio estuvo conformada por los actores vinculados a los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) del cantón Ambato. Se utilizó un muestreo no probabilístico estratificado para seleccionar una muestra representativa de cada segmento poblacional. Las técnicas utilizadas fueron la encuesta y la entrevista, de igual manera se utilizó la observación no participante para registrar características relevantes sobre las prácticas alimentarias en una muestra de CDI.

La investigación empleó el método inductivo, dado que se tomó información particular de los CDI del cantón Ambato, para llegar a conclusiones generales relacionado al tema. El diseño de investigación fue pre-experimental de corte longitudinal, en la que se realizó una valoración inicial del nivel de conocimiento que tenían treinta padres de familia, representantes de los niños del CDI, a través de una encuesta que permitió valorar 19 ítems de interés. Con la finalidad de mejorar los hábitos alimenticios de los niños del CDI y el nivel de conocimiento de los aspectos inherentes a una buena alimentación, se desarrolló un programa para el fortalecimiento de conocimiento alimentario-nutricional en los CDI del Cantón Ambato.

Posterior a la implementación del programa de fortalecimiento de los hábitos alimenticios, se aplicó nuevamente la encuesta para identificar si el nivel de conocimiento de los involucrados mejoró con respecto a la situación inicial. Adicionalmente se aplicaron entrevistas no estructuradas para indagar el grado de satisfacción de los padres de familia con la ejecución del programa de fortalecimiento de los hábitos alimenticios.

Resultados

Resultados obtenidos a partir de la aplicación de la encuesta para la valoración del nivel de conocimiento sobre los hábitos alimenticios que tenían los padres de familia de los niños del CDI, al inicio y al finalizar la propuesta:

Tabla I. Comparación de conocimientos de inicio y finalización.

|

CONOCIMIENTO |

INICIAL |

FINAL |

|||

|

SÍ |

NO |

SÍ |

NO |

||

|

1. Sabe cuántas veces tienen que comer los niños al día |

23 |

7 |

28 |

2 |

|

|

2. Sabe qué le dan de comer a su hijo en el CDI |

15 |

15 |

26 |

5 |

|

|

3. Está satisfecho con la comida que recibe su hijo en el CDI |

24 |

6 |

27 |

3 |

|

|

4. Sabe qué contiene una alimentación saludable |

21 |

9 |

28 |

2 |

|

|

5. Sabe cuánta agua debe consumir un niño en el día |

13 |

17 |

26 |

4 |

|

|

6. Sabe qué debe consumir un niño en la merienda |

13 |

17 |

27 |

3 |

|

|

7. Sabe qué es comida chatarra |

23 |

7 |

25 |

5 |

|

|

8. Conoce cuánto tiempo dura el lavado de manos |

15 |

15 |

24 |

6 |

|

|

9. Sabe qué es la cadena alimentaria |

11 |

19 |

24 |

6 |

|

|

10. Sabe cuáles son los peligros en los alimentos |

12 |

18 |

27 |

3 |

|

|

11. Conoce las medidas para prevenir la contaminación de los alimentos |

16 |

14 |

27 |

3 |

|

|

12. Sabe cuáles son los malos hábitos al preparar los alimentos |

13 |

17 |

27 |

3 |

|

|

13. Sabe qué enfermedades pueden transmitirse por los alimentos |

11 |

19 |

24 |

6 |

|

|

14. Sabe usted qué son las BPM |

5 |

25 |

22 |

8 |

|

|

15. Conoce la manera adecuada de almacenar los alimentos |

13 |

17 |

25 |

5 |

|

|

16. Conoce a qué temperatura deben cocinarse los alimentos |

9 |

21 |

27 |

3 |

|

|

17. Conoce cuándo se deben congelar los alimentos |

10 |

20 |

28 |

2 |

|

|

18. Conoce cómo evitar la contaminación cruzada |

7 |

23 |

25 |

5 |

|

|

19. Sabe cómo limpiar el área de manipulación de alimentos |

11 |

19 |

28 |

2 |

|

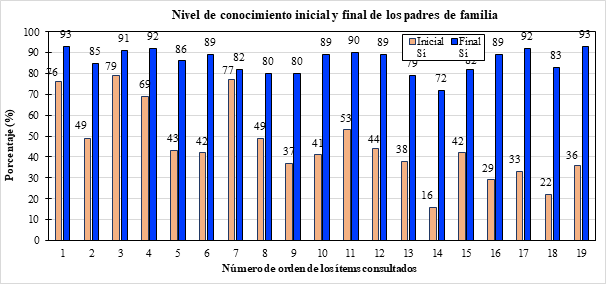

Gráfico 1. Comparación de conocimientos de inicio y finalización.

De acuerdo con la información de la Tabla I, en la situación inicial la mayor parte de los treinta participantes de la encuesta tenían conocimiento de los aspectos consultados en los ítems 1, 3, 4, 7 y 11, mientras tanto que la mayoría de participantes desconocían los aspectos consultados en los ítems 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19, existió una equidad entre quienes conocían o desconocían los aspectos consultados en los ítems 2 y 8.

Por su parte, en la situación final la mayoría de los treinta participantes de la encuesta tenían conocimiento de los aspectos consultados en todos los ítems. Es decir, la encuesta de finalización demuestra un desarrollo de conocimiento en los participantes. Esto se puede visualizar de una mejor manera si se expresan los resultados en forma porcentual, como se ilustra en el Gráfico 1.

En el Gráfico 1 se observa que el nivel de conocimiento, expresado en porcentaje, de los participantes al inicio fue inferior al nivel de conocimiento que tenían en la situación final. Comparativamente entre los aspectos consultados, la mayor dificultad la evidenciaron en los ítems 14, 13 y 18, es decir, les resultó más complejo conocer qué son las BPM, las enfermedades que pueden transmitirse por los alimentos y como evitar la contaminación cruzada.

Se aplicó la prueba Chi-Cuadrado de McNemar para dos muestras relacionadas (pareadas), con la finalidad de determinar si la variación de los resultados entre la encuesta inicial y la final es estadísticamente significativa. En este sentido, la significancia obtenida en todos los 19 casos (totalidad de los ítems del cuestionario) fue menor al 5 %, es decir p-valor < 0,05, lo que representa que el nivel de conocimiento fue estadísticamente mejor al finalizar la intervención.

Propuesta de estrategias implementadas

Las estrategias implementadas en el programa comprendieron tres componentes principales como: educación, análisis nutricional y evaluación de impacto. Las acciones incluyeron charlas teórico-prácticas, talleres sobre manipulación e higiene de alimentos, demostraciones de preparación de menús infantiles, recolección y análisis de menús entregados en los CDI, también encuestas a los padres al inicio y final del proyecto. El propósito fue mejorar el conocimiento de los padres sobre requerimientos nutricionales infantiles, desarrollar habilidades para la manipulación higiénica y preparación de alimentos.

Tabla II. Estrategias de mejora

|

Estrategia |

Acciones |

Propósito |

Fechas |

Responsables |

|

Educación nutricional |

1.- Charlas teórico-prácticas sobre buenos hábitos alimentarios. 2.- Talleres sobre manipulación e higiene de alimentos. 3.- Demostraciones de preparación de menús infantiles. |

Mejorar el conocimiento de los padres sobre requerimientos nutricionales infantiles. Desarrollar habilidades para manipulación higiénica y preparación de alimentos. |

Mayo a septiembre 2023 2 charlas por CDI |

Docente Estudiantes |

|

Análisis nutricional |

1.- Recolección de menús entregados en CDI. 2.- Cálculo y comparación de aportes nutricionales con estándares. |

Evaluar cumplimiento de requisitos nutricionales en menús de CDI. |

Mayo a junio 2023 |

Docente Estudiantes |

|

Evaluación de impacto |

1.- Encuestas a padres al inicio y final del proyecto. |

Medir cambios en conocimientos y hábitos alimentarios. |

Mayo 2023 Septiembre 2023 |

Docente Estudiantes |

Elaborado por: Franco, F. (2024).

Indicadores de evaluación de estrategias implementadas

Educación nutricional

![]()

![]()

Análisis nutricional

Diferencia de media al final y al inicio en calificaciones de encuestas.

![]()

Discusión

En la investigación realizada por Ariaga con el tema titulado” Los elementos de efectividad de los programas de educación nutricional infantil: la educación nutricional culinaria y sus beneficios” menciona que, la educación nutricional de los cuidadores de los niños es una pieza fundamental para garantizar una alimentación adecuada y prevenir problemas nutricionales desde los primeros años de vida. Entre los principales resultados, se observa que el conocimiento de los padres, sobre buenos hábitos alimentarios es importante; más del 80 % considera que es primordial suministrar en la dieta diaria infantil la proteína, un porcentaje adecuado de grasas/carbohidratos y fibra. Por tanto, se evidenció en el presente estudio que, inicialmente, los padres presentaban conocimientos deficientes en aspectos relacionados con la alimentación infantil, como el consumo adecuado de agua, la cadena alimentaria y las temperaturas de cocción.(2)

En la investigación publicada por Vildoso et al. con el tema “Pandemia por COVID-19: proyección de impacto en la seguridad alimentaria infantil” sobre manipulación de alimentos un 65 % tiene conocimiento regular sobre la cadena alimentaria. Tal como evidencia este estudio, construir un entendimiento cabal de las necesidades nutricionales específicas de cada etapa del crecimiento es un paso inicial fundamental. La alimentación en los CDI juega un rol central, gran parte de lo que el niño consume proviene del entorno familiar. Por ello, resulta primordial reforzar la capacidad de los padres para orientar conductas y hábitos alimentarios saludables desde el hogar. Como resultado, se realizó una comparación con el estudio, y se evidenció que, en la situación inicial, la mayoría de los treinta participantes desconocían aspectos fundamentales relacionados con la manipulación higiénica de alimentos y la cadena alimentaria, solo el 38,9 % respondieron afirmativamente que tenían conocimiento sobre estos temas. (9)

En la investigación realizado por varios autores sobre la temática nutrición clínica y metabolismo manifiestan la importancia de los conocimientos sobre higiene, conservación y procesamiento seguro de los alimentos, pues las carencias en este ámbito sostienen un alto riesgo de infecciones, daños en el metabolismo e intoxicaciones en los niños. Para potenciar un verdadero cambio conductual, se requieren programas educativos que no solo entreguen información, sino que la traduzcan en acciones concretas aplicables al contexto sociocultural de las familias. De acuerdo con los resultados obtenidos en el presente proyecto, inicialmente se identificaron deficiencias importantes en el conocimiento de los padres de familia sobre hábitos alimentarios saludables y manipulación higiénica de alimentos. Específicamente, un 61,1 % desconocía aspectos fundamentales de la cadena alimentaria, y solo un 38,9 % respondió afirmativamente tener conocimiento sobre estos temas. Además, el 72,2 % no conocía las temperaturas adecuadas para la cocción de los alimentos, lo cual representa un riesgo potencial de contaminación y metabolismo de los infantes.

La investigación realizada por Gil 2020 sobre el tema “Seguridad alimentaria, comedores escolares” motiva a la adopción de prácticas nutricionales óptimas, al consumo de agua; además, menciona que es necesario conocer sobre estos temas para evitar la desnutrición infantil y lograr una adecuada educación alimentaria como estrategia preventiva. Deben dirigirse esfuerzos para identificar y cubrir focos específicos de desinformación mediante capacitaciones efectivas, con miras a activar cambios sostenibles hacia una nutrición infantil óptima. (10)

Por ende, en el proyecto se obtuvo como resultado, en cuanto al consumo de agua, el 55,6 % de los padres desconocía la cantidad recomendada para los niños, lo cual podría contribuir a perpetuar hábitos alimentarios inadecuados. Asimismo, el 83,3 % no estaba familiarizado con las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), lo que evidencia la necesidad de fortalecer la educación en este aspecto clave de la inocuidad alimentaria. Los hallazgos de este estudio concuerdan con investigaciones previas que señalan la existencia de brechas importantes en el conocimiento de padres sobre requisitos nutrimentales, higiene y manipulación de alimentos de los niños.

Conclusiones

La implementación del programa educativo en los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) del Cantón Ambato, mejoró significativamente el conocimiento de los padres sobre hábitos alimentarios saludables y manipulación higiénica de alimentos. Se demostró la importancia de abordar la nutrición infantil desde un enfoque integral que involucre a cuidadores, instituciones educativas y de salud. La investigación impacta positivamente la salud y nutrición infantil, lo cual repercute en el desempeño escolar y prosperidad futura de los niños. Dinamiza la economía local al demandar productos frescos de pequeños y medianos productores de la zona.

Referencias bibliográficas

Abadeano C, Mosquera M. Alimentación saludable en preescolares: un tema de interés para la salud pública. Facultad de ciencias de la salud.2019; 13(1):71-87.

Arriaga Arrizabalaga A, Al-Ali N. Los elementos de efectividad de los programas de educación nutricional infantil: la educación nutricional culinaria y sus beneficios. Nutrición Humana y Dietética.2016 [citado 18 /05/2025]; 20(1): 61-68. Disponible en: https://scielo.isciii.es/pdf/renhyd/v20n1/revision2.pdf

Ballesteros Herencia CA, Gómez García S, Quevedo Redondo R. Métodos inductivo y deductivo para la detección de marcos informativos. Dialnet.2022 [citado 18 /05/2025];1(2),99-135. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8573723

Barreto Penié J. Nutrición clínica o clínica de la nutrición. Rev cubana med .2022 Jun [citado 02/05/2025]; 61( 2 ):1-18. Disponible en:

http://scielo.sld.cu/pdf/med/v61n2/1561-302X-med-61-02-e2867.pdf

Carreño Bustamante MT, Gallego Henao LE, Moreno Amaya DA. POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA LA PRIMERA INFANCIA, UNA MIRADA DESDE LA EFICACIA. Rev. Ratio Juris. 2022;17(35): 435-465.

Barreiro Palacios CA. Propuesta para la creación de una empresa de servicio a domicilio de menús nutricionales y personalizados para niños de tres a cinco años de la ciudad de Guayaquil. [Tesis] Ecuador: Santiago de Guayaquil, 2022. Disponible en: http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/17963

Alix Lería S, Cortés Campos M. Obesidad infantil y hábitos alimentarios de los alumnos usuarios de los comedores escolares. Enfermería. 2017[citado 02/05/2025]; 20(3):9-18. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5970470

Espejo JP, Tumani MF, Aguirre C, Parada A. Educación alimentaria nutricional: Estrategias para mejorar la adherencia al plan dietoterapéutico. Chilena de nutrición.2022 [citado 02/05/2025];49(3):1-12. Disponible en: https://www.scielo.cl/pdf/rchnut/v49n3/0717-7518-rchnut-49-03-0391.pdf

Vildoso M, Rodríguez L, Weisstaub G. Pandemia por COVID-19: proyección de impacto en la seguridad alimentaria. Rev Chil Pediatr.2020; 91(6), 857-859.

Gil K. Seguridad alimentaria, comedores escolares y COVID-19. An Venez Nutr.2020 [citado 02/05/2025];33(1):80-90. Disponible en: https://ve.scielo.org/pdf/avn/v33n1/0798-0752-avn-33-01-80.pdf

Declaración de conflicto de intereses

Los autores no declaran conflicto de intereses

Financiamiento

Esta investigación no contó con financiamiento

Contribución de autoría

Los autores participaron en igual medida en la curación de datos, análisis formal, investigación, metodología, administración del proyecto, recursos, software, supervisión, validación, visualización, redacción – borrador original y redacción – revisión y edición.

![]() Los

artículos de la Revista Correo Científico Médico perteneciente a la Universidad de

Ciencias Médicas de Holguín se comparten bajo los términos de la Licencia

Creative Commons Atribución 4.0 Internacional Email: publicaciones@infomed.sld.cu

Los

artículos de la Revista Correo Científico Médico perteneciente a la Universidad de

Ciencias Médicas de Holguín se comparten bajo los términos de la Licencia

Creative Commons Atribución 4.0 Internacional Email: publicaciones@infomed.sld.cu